Alguém disse ‘paradoxo’? E que tal o seguinte? – para ser diferente de algum modo, é preciso primeiro ser o mesmo. Mas outro paradoxo é mais estranho ainda: aqueles que hoje em dia pregam a importância de diversidade, com mais frequência do que se pensa, acabam por produzir mais e mais do mesmo. Aqueles verdadeiramente interessados em serem diferentes têm que começar com um ‘mesmo’, com uma identidade já estabelecida, para depois abrirem toda uma cauda de pavão de diferenças, justamente contra o pano de fundo daquela identidade. Isso acontece sem, sequer por um momento, desprezar a estabilidade com que começou. Mais ainda, as diferenças dependem dessa estabilidade. Não é um jogo de soma zero.

Mais vezes do que não, apologistas da diversidade invertem a ordem e começam com diferenças para – em nome do pluralismo e da igualdade – eliminá-las progressivamente. O resultado amiúde é ainda mais homogeneidade. O fato que aqui passa despercebido é que o realmente diferente pressupõe uma identidade ou uma semelhança pré-existente, sobre a qual se ergue a diferença, mas apenas dentro dessa estrutura anterior. Sem isso, a diferença mesma se desvaneceria, e some num fundo cinza.

Os proponentes da atual moda da ‘diversidade’ (seja qual for o alvo da diversificação: gênero, cultura, expressão étnica ou qualquer outra coisa) ironicamente acabam desencadeando forças e movimentos que, muitas vezes, apagam ou borram as próprias diferenças naturais e estabelicidas por experiência humana bastante consensual. Com frequência, a campanha de diversidade acaba gerando uma uniformidade obrigatória (por exemplo, sob o título do ‘politicamente correto’). E isso ocorre mesmo quando camuflado em pantomimas de fingida originalidade, ou exibido em melodramáticas poses de ousadia.

Se pararmos e pensarmos por um momento, perceberemos que não usamos a palavra ‘diferente’ sobre coisas ou atos que são, por assim dizer, mundos à parte. Coisas que diferem entre si têm que ser, antes de mais nada, comparáveis. Ninguém comentará o quanto um cão labrador é diferente do buraco negro Cygnus X-1, ou sobre a impressionante diferença que existe entre assoar seu nariz e planejar uma viagem para a Europa. Na classificação tradicional das coisas (mesmo na tarefa cotidiana de colocar seus pertences em ordem), nós precisamos, em primeiro lugar, do que se costuma chamar de ‘gênero próximo’, antes de podermos invocar uma ‘diferença específica’; esses dois permitirão à mente isolar uma ‘espécie’ lógica mais definida.

Um labrador pode apenas diferir de um collie porque ambos são cães; e um cão pode diferir de um gato porque ambos são mamíferos quadrúpedes; e um quadrado de um triângulo porque ambos são figuras. E um homem de uma mulher precisamente porque ambos são seres humanos. Igualmente, não se pode apenas ser ‘animal’; é preciso ser um ou outro tipo de animal. Também não existe algo como uma figura pura: para que possa ser uma figura absolutamente, precisa ser uma oval, um quadrado ou um triângulo, etc. Da mesma forma, você não pode ser um humano híbrido; para ser reconhecidamente humano, via de regra, tem que ser um homem ou uma mulher. As raras e importantes exceções serão vistas em seguida!

As diferenças, numa palavra, estão enraizadas na natureza, ou numa ordem natural das coisas. Descobrimo-las com nossas faculdades cognitivas (os sentidos e a razão), e apesar de podermos, no curso normal das coisas, reagir a elas com nossas funções apetitivas (emoções e vontade), estas não têm condições de constituírem as diferenças. De fato, se nosso lado apetitivo constituísse as diferenças, a vontade e as emoções perderiam a capacidade de reagir a elas. Qualquer apetite, qualquer afeto, qualquer emoção precisa, necessariamente, de algo já captado, em termos cognitivos, para poder depois relacionar-se, apetitivamente, com este algo, ou para reagir a este algo (seja por amor, ódio, medo, ira, etc.).

Um traço curioso de muitos sermões seculares em louvor da ‘diversidade’ é que eles, muitas vezes, apagam impunemente as mais conspícuas e manifestas diferenças. Querem promover diversidade pela eliminação de diferenças? Elas ficam encobertas de chavões e bordões que apelam aos apetites de muitos, mas à inteligência de ninguém. Não acho que isso seja sempre tão inocente. Nas campanhas sociais mais ferventes, achamos por trás dos slogans simplistas e das gesticulações frenéticas, mais frequentemente do que não, motivos ocultos, de índole filosófica. Pode ser que os filósofos da ‘desconstrução’ meditam no topo de suas montanhas acadêmicas, mas as correntes de seus pensamentos, mais cedo ou mais tarde, fluem para baixo, para nós no vale do cotidiano.

Precisamos fazer um pouco de história de filosofia para identificar os bastidores dessa fúria em prol de uma diversidade sem alicerces ontológicos. Duas correntes filosóficas de grande ímpeto nasceram no afligido século XIV. Foi uma época rica em mística, poesia, alguns avanços na lógica e na filosofia da linguagem, e notáveis projetos pioneiros no moderno método científico. Mas o século ficou pobre em projetos abrangentes de filosofia e teologia.

O cenário estava maduro para o surgimento de um par de ideologias – e ideologias que se tornaram favoritas da modernidade. Essas duas correntes com frequência andam juntas, como faz a maioria das ideias ou sistemas que pretendem dar conta tanto das dimensões cognitivas quanto das apetitivas que caracterizam a existência humana. Afinal de contas, qualquer teoria que pretende abordar a realidade humana em termos integrais, terá de dizer algo tanto sobre a teoria quanto sobre a prática, tanto sobre o conhecimento quanto sobre a ação.

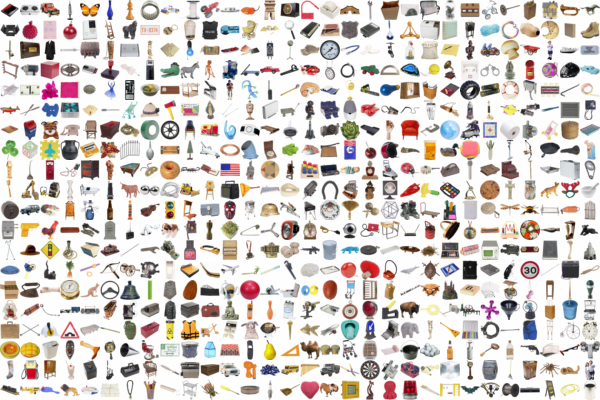

(Para entender o que segue, dê uma olhada a qualquer conjunto aleatório de coisas ao seu redor, ou até ao diagrama à esquerda.) A primeira dessas correntes é usualmente chamada de nominalismo. Foi a vencedora de um longo debate medieval sobre a natureza da universalidade no modo como usamos os conceitos e as palavras. O mundo medieval viu longos e trabalhosos esforços de intuição e raciocínio, cultivados nos prolíficos séculos dos estudos gregos, árabes e latinos sobre o conhecimento humano. Infelizmente, muitas vezes os debates multiplicaram-se – especialmente após o fim do século XIII – muito além de um florescimento saudável. Mas os frutos desse debate duravam, ficando robustos e influentes até no século XXI.

(Para entender o que segue, dê uma olhada a qualquer conjunto aleatório de coisas ao seu redor, ou até ao diagrama à esquerda.) A primeira dessas correntes é usualmente chamada de nominalismo. Foi a vencedora de um longo debate medieval sobre a natureza da universalidade no modo como usamos os conceitos e as palavras. O mundo medieval viu longos e trabalhosos esforços de intuição e raciocínio, cultivados nos prolíficos séculos dos estudos gregos, árabes e latinos sobre o conhecimento humano. Infelizmente, muitas vezes os debates multiplicaram-se – especialmente após o fim do século XIII – muito além de um florescimento saudável. Mas os frutos desse debate duravam, ficando robustos e influentes até no século XXI.

Depois de Alberto, Tomás e Boaventura terem erguido a Escolástica Latina às suas maiores visões sinópticas (múltiplas, mas não incompatíveis), o século seguinte olhou para outros lados. Mas, também, a lentidão na absorção da profunda metafísica de Tomás de Aquino deixou o mundo erudito mergulhado em assuntos mais mundanos e práticos. Foi, afinal, o século da Peste Negra, da migração do papado até Avignon e de grandes deslocamentos demográficos. Entre esses assuntos predominava, filosoficamente, um novo enfoque. As vantagens advindas do descarte das aspirações ‘essencialistas’ no conhecimento do mundo levaram os pensadores a encararem as coisas – em toda sua multiplicidade e diversidade – como objetos basicamente diversos e heterogêneos, aptos apenas a serem usados. Isso logo se transformaria numa nova abordagem do entendimento do mundo à nossa volta, e uma forma nova e altamente utilitarista de pegar nele e usá-lo.

Coisas com suas naturezas passaram a ser vistas não mais como realidades sustentadas por estruturas internas que participam – imperfeita, mas manifestamente – nas Ideias arquetípicas na mente de Deus, mas, ao contrário, como objetos individuais, brutos e irredutíveis. Para serem avaliadas e classificadas, as coisas necessitavam da atividade criativa de nosso intelecto para ordená-las e tangê-las aos ‘pombais’, construídos por nossa própria mente. Em seguida, uma vez devidamente catalogadas, poderíamos fazer delas o que quisermos.

A diversidade individual jogou fora as essências universais, mas ao mesmo tempo nos seduziu a manuseios práticos, técnicos e intervencionistas. As diferenças entre as coisas individuais foram desligadas de seus alicerces essenciais, os quais até então haviam mostrado seus traços comuns e sua integração com o resto do cosmos. Esses objetos órfãos vagaram, por assim dizer, em busca de significado, tentando mostrar sua aptidão para novas ocupações (como mercenários tentando ser recrutados). Os nominalistas sugeriram que faríamos melhor em apenas encontrar nomes úteis para esses objetos, e então nos ocuparmos com o assunto mais sério de encontrar o melhor meio de usá-los. Entender algo que nem possui um âmago ontológico vira um projeto menos promissor e, em última análise, fútil.

Assim, no século XIV, nasceu uma visão mais subjetivista e construtivista acerca das cogitações mentais, e a maioria dos filósofos subsequentes e antecipadores da modernidade seria também, pelo menos na orientação tácita, nominalistas (usassem ou não este termo). Contudo, a mente sempre se move pari passu à vontade. Concomitantemente ao nominalismo, aparece uma ideologia que, como era de se esperar, lhe serve logicamente muito bem  como companheira. As coisas, na visão nominalista, não têm essências para a mente apreender em qualquer registro universal. A antiga esquema desvaneceu, segundo a qual ambas – essências e mentes – foram enraizadas, em última instância, no Logos divino, arquetípico e exemplar. Assim nem há qualquer ‘âncora’ realista da entidade com a qual os conceitos, juízos e raciocínios mentais possam ser medidos. O próprio Deus começou a ser visto como um artesão caprichoso, cuja Vontade onipotente serve de fonte não apenas da existência das coisas, mas também das suas essências. O entendimento clássico, segundo o qual o intelecto divino seria causa das essências, cedeu à preeminência da vontade. O homem sendo criado por Deus, e segundo a imagem e semelhança dele, a vontade humana acaba por interpretar tudo isso como uma nova permissão para atacar e manipular esse mundo constituído por coisas diversas e isoladas. Quem manda seria só a própria vontade humana. Essa prioridade da vontade sobre a mente, do poder sobre a razão, do capricho sobre a Providência, é tradicionalmente chamada de voluntarismo.

como companheira. As coisas, na visão nominalista, não têm essências para a mente apreender em qualquer registro universal. A antiga esquema desvaneceu, segundo a qual ambas – essências e mentes – foram enraizadas, em última instância, no Logos divino, arquetípico e exemplar. Assim nem há qualquer ‘âncora’ realista da entidade com a qual os conceitos, juízos e raciocínios mentais possam ser medidos. O próprio Deus começou a ser visto como um artesão caprichoso, cuja Vontade onipotente serve de fonte não apenas da existência das coisas, mas também das suas essências. O entendimento clássico, segundo o qual o intelecto divino seria causa das essências, cedeu à preeminência da vontade. O homem sendo criado por Deus, e segundo a imagem e semelhança dele, a vontade humana acaba por interpretar tudo isso como uma nova permissão para atacar e manipular esse mundo constituído por coisas diversas e isoladas. Quem manda seria só a própria vontade humana. Essa prioridade da vontade sobre a mente, do poder sobre a razão, do capricho sobre a Providência, é tradicionalmente chamada de voluntarismo.

Muita tinta já correu sobre esse tópico e não tenho a intenção de ‘chover no molhado’ aqui. Apenas sugerirei que o vínculo que conecta essas duas convicções ideológicas – nominalismo e voluntarismo – com a maioria das criações distópicas do mundo moderno é mais forte do que se pensa: na ordem econômica e política, com o Fascismo e o Comunismo soviético ou maoísta, no qual os indivíduos facilmente tornam-se joguetes dispensáveis num idealizado programa de aperfeiçoamento social; na cultura, com o consumismo que esmaga os critérios de beleza e até de utilidade, seduzindo consumidores a uma fingida liberdade, convidados a selecionar, por exemplo, entre uma quase-infinitude de cereais matinais; nas ordens científica e tecnológica – o casamento desses dois adjetivos foi em si mesmo uma consequência das forças aqui em pauta – nas milhares de ogivas nucleares precariamente posicionadas, que o nosso mundo moderno sabia muito bem produzir, mas sem a menor ideia como controlar; e tristemente, em nossos belos oceanos, cada vez mais atulhados de garrafas e sacos plásticos.

Um desenvolvimento mais modesto e comedido da ciência e da tecnologia, mantendo a maioria de seus inegáveis benefícios, tornou-se impossível, por causa desses dois motores filosóficos roncando ao fundo. Eles não permitiram quaisquer pesos e contrapesos sobre o desejo voluntarista do homem de manipular indiscriminadamente o mundo material conforme o império dos seus apetites. O próprio mundo parou de evidenciar uma irradiação de essências e sentidos, mas só um amontoado de fatos brutos e opacos. Não poderíamos mais ler a eloquente linguagem simbólica com que o universo falava em tempos mais sãos. Ao invés disso, este passou a ser visto como se apresentando ‘de bom grado’ – diríamos até ‘promiscuamente’ –, tal como uma massinha de modelar nas mãos caprichosas dos modernos tecnocratas.

Um fruto mais recente do nominalismo e do voluntarismo, mas ainda logicamente atrelado a eles, é a confusão entre diferença e ‘diversidade’, a distinção com a qual comecei est ensaio. Embora esse turbilhão conceitual passe por múltiplas dimensões do pensamento contemporâneo, ele é mais palpável e destruidor ao depreciar e erodir uma evidência em particular. É a evidência científica que se manifesta em todos os níveis – genético, hormonal, cromossômico, cerebral e psicológico, sem falar do testemunho avassalador dos nossos corpos – que o homem e a mulher são muito diferentes, e que essa diferença é dada, não produzida. E, além do mais, essa diferença é profundamente enraizada na única natureza compartilhada, igualmente, pelo homem e a mulher.

Como todas as coisas evidentes, quando se começa a discutir sobre elas, o discurso torna-se obscuro e a discussão produz mais perplexidade do que esclarecimento. E não é porque a matéria seja em si obscura, mas porque, quando o raciocínio se intrometer naquilo que é intelectualmente intuitivo, usa-se o instrumento errado; a luz natural gradualmente se enfraquece na presença de um instrumento estranho. A razão nada tem de bom a fazer onde a intuição intelectual esteja em plena atuação. Não se precisa provar aquilo que já se sabe, nem buscar ou procurar minuciosamente por aquilo que já se vê. É a ferramenta errada. É como fazer uma pintura com um violino, ou dirigir um carro colocando uma bicicleta no assento do motorista. Não é apenas um abuso do instrumento, mas também impossibilita a realização do objetivo em pauta.

Além do mais, ao misturarem-se faculdades heterogêneas, cria-se uma desnecessária ansiedade. Há uma experiência análoga que todos experimentamos ao respirar. Em princípio, precisamos respirar sem prestar atenção, explicitamente, ao ato – sem que nossa consciência racional se dê conta de cada inalação e exalação. Quando, porém, direcionamos nossa atenção para a respiração em si (a menos que se tenha uma boa razão, por exemplo, no consultório médico ou numa meditação controlada), ela subitamente se torna difícil e podemos até experimentar certo pânico. Assim acontece com questões cujas respostas devem ser evidentes.

Nós apreendemos natural e instintivamente – mesmo quando pequenos infantes – que há uma vasta e maravilhosa diferença entre o homem e a mulher, entre sua mãe e seu pai. Simultaneamente nos damos conta de que essa mesma distinção se delineia a partir de uma apreensão, igualmente intuitiva, acerca da natureza idêntica dos dois. Paradoxalmente, são diferentes porque são mesmos. Eles podem ser diferentes (em sexo ou gênero), precisamente porque são o mesmo (em natureza). Esse insight infantil faz jorrar um monte de implicações filosóficas. A ciência dá sua chancela ao instinto infantil. Ela é unânime em medir e descrever essa diferença como irredutível. Todavia, os propagadores da diversidade, infelizmente, não se preocupem muito com isso.

Quando ocorrem casos excepcionais – por exemplo, em casos relativamente raros de inter-sexualidade ou disforia de gênero – estes são vistos, em termos médicos, precisamente como exceções, e os que têm tais condições devem ser tratados com respeito. São “exceções que confirmam as regra,” como se diz por aí. Elas não constituem a regra, nem criam novas regras, mas simplesmente, pela sua excepcionalidade, chamam atenção à soberania da norma.

Casos limítrofes e ambiguidade sexual, de fato, chamam bastante a atenção para a verdade de que nossa natureza humana comum, em última análise, realmente transcende as diferenças sexuais, e que esses indivíduos excepcionais são como lembretes da natureza de que há mais em nosso destino do que simplesmente ser macho ou fêmea. Até os cristãos veem seu destino último, no final das contas, como um estado em que o casamento, e por implicação a identidade sexual, não mais desempenharão o mesmo papel que desempenham aqui embaixo (Mt. 22,30). Logo, não é o caso de insistirmos, desmedidamente, sobre a diferença entre os sexos.

Mas, cristãos ou não, ainda estamos vivendo em um mundo onde os dois sexos constituem uma evidência inevitável. E para além de todas as dimensões variáveis da nossa personalidade, nosso estilo, sentido de moda, habilidades adquiridas, condicionamento físico ou treinamento nisto ou naquilo – em resumo, em todas as coisas que se colocam em alto grau sob a soberania de nossas vontades –, há outras dimensões que recebemos da natureza, as quais se situam além do alcance mesmo da mais decidida vontade. Salvo naqueles casos raros e claramente excepcionais de ambiguidade sexual, não pode estar sob o domínio da sua vontade determinar – para sempre, nem por uma temporada – que você seja um homem, tendo nascido mulher, ou vice-versa. Dizer o contrário disso é negar as distinções da natureza e produzir uma identidade confeccionada pela arte: a arte da diversidade. É um dos frutos de um imperialismo voluntarista. Dado que a ciência não ajudará os prosélitos desse espécie de diversidade, previsivelmente a gente apela para a arte.

Tudo o que conseguimos com isso é a pretensa esperança de viver uma existência absolutamente singular, irredutivelmente concreta, totalmente original – virar uma pessoa autoconstruída, não pertencente a qualquer espécie e não sujeita a qualquer lei natural. Como consequência, a nossa já afligida vontade será onerada com uma incumbência forçada e esmagadora: a de ser uma criadora de si mesma.